問題空間

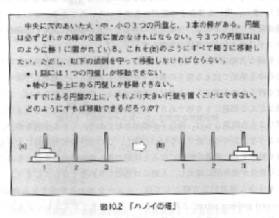

認知心理学における初期の問題解決研究では、比較的簡単なパズルのような問題がよく用いられた。

代表的なものとして、「ハノイの塔」などがある。これらの問題には、目標や解決のために取り得る手段

がはっきりしているという特徴がある。

ニューウェルとサイモン(Newell&Simon)[i]に代表されるような初期の研究において、このような問題を

人間が解決する過程を理解するために、問題空間(problem space)という概念が導入された。この考え方では、

初期状態に操作子(operator)を適用して状態を変換し、目標状態に近づけていくことで問題が解決されると

みなす。問題空間とは被験者が持つ初期状態、目標状態、操作子などの表象のことである。問題解決は、

問題空間のなかで初期状態と目標状態をつなぐ連鎖を探索していく過程とみることができる。

定式化されたもとで、主に問題となったのは被験者の取る方略(strategy)、すなわち、被験者が問題空間での

探索をどのようなやりかたで行うかについてであり、研究手段として中心的に用いられたのが、プロトコル

分析(protocol analysis)とシミュレーション(simulation)であった。